地质录井公司地质研究解释中心评价二室主任向巧玲

不畏辛苦执着走实科研之路

本报记者徐文君通讯员袁滨

2015年03月20日 来源:黄三角早报

【PDF版】

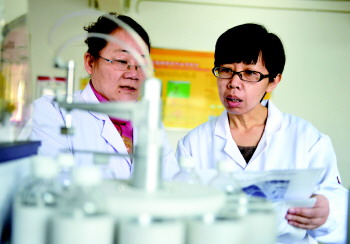

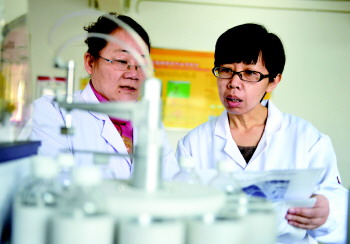

向巧玲(右)与化验室人员探讨新技术的应用。

推广二维荧光录井技术

在勘探找油中发挥了重要作用

向巧玲来到地质录井公司后,在生产井上测量钻杆以此获得井深,还要每天填写报表。工作虽然看起来很简单,但其实并没有那么轻松。冬天时向巧玲冻得手打哆嗦,但是依然要不停地拿着油漆在套管上标上号码,“要求特别严,必须要量准,不能耽误接下来的工作。”

学校学到的知识与实际工作中还是有差别的。“当时很多书本知识无法应用,特别是部分研究基本没有接触过,只能从头学起。”向巧玲要在井口处捞返出来的岩屑,然后进行分析化验含油性,“这个工作从来没有接触过,做的时候啥也不懂跟懵了一样。”为了尽快掌握工作内容,向巧玲便不断地看书,查阅资料,遇见不懂的再请教有经验的老师傅。经过不断的努力,她慢慢开始胜任这个工作。

2000年,地质录井公司准备引进一个比较新的技术——二维荧光录井技术,当时找到了刚从大学毕业不久的向巧玲在公司内做推广应用工作,“这项技术当时刚刚在国内起步,没有任何经验可以借鉴,只能自己边干边摸索。”向巧玲白天在单位不断地进行实验,晚上抱着厚厚的一本英文操作手册逐字逐句进行翻译。

“那时网络还不发达,又是新技术,别人也不知道,有什么问题只能去不断去图书馆看书查资料。”向巧玲不达目的不罢休的一股子韧劲儿激励着她不断克服困难,终于成功摸索出了一种规律,实现了该技术的推广,目前该技术已发展成为油田的一项常规录井项目,在勘探找油中发挥了重要的作用。

向巧玲深知她的工作关系到油田勘探开发目标能否顺利实现。她把课题攻关作为提升自己综合素质的重要方法和手段。先后参与了薄层滩坝砂岩、深层砂砾岩等多种复杂油气层的评价技术攻关,完成了20多项公司级以上课题,其中6项获局科技进步奖。

记得有一年,向巧玲带领团队攻关局课题《济阳坳陷深层气层录井技术研究》,深层气层评价在当时是她未曾涉足的领域。在10个月的时间里,向巧玲带领大伙加班加点,精雕细琢、精细分析,连续攻克了真假油气显示识别、油气类型判识等多个技术难题,最终形成了深层气层评价技术,成果经鉴定达到了国际领先水平,并获局科技进步一等奖。

向巧玲还利用研究成果,成功解释渤深8井深层凝析气层,试气日产气1万多方,实现了渤南深层气勘探的重大突破。另一方面,除了不断增强自身的知识储备以提高自己的解释水平之外,从她手上交出的每口井都进行了反复论证,力求不漏掉每一层油气层和精准评价每一层。在油气层解释难度日益增大的情况下,向巧玲所带领的评价室油气层解释符合率仍达到了94%,解释水平居于国内领先。

多数时间投在工作上

支持丈夫工作,照顾好家庭

向巧玲的丈夫一直在外部市场,结婚后两人总是聚少离多。向巧玲一个人在家既要做好自己的工作,又要照顾孩子、照顾老人,其中的辛苦不言而喻。可她始终支持爱人工作,照顾好家庭,为他解除后顾之忧,让他在外面安心工作,用柔韧的肩膀撑起一片天。

由于工作繁忙,向巧玲经常要加班加点,节假日的时间总是要被占用,但是向巧玲没有一句怨言。记得09年中秋节正好赶上坨185测井完井,节日期间加班进行综合解释是肯定的了。当向巧玲拿到电测图,看到这两口井加起来有一百多层时,更感到了时间的紧迫。中秋节大家都开始准备团圆饭的时候,解释中心三楼评价室的灯光依然亮着。第二天一大早,向巧玲就来到了办公室,开始了一天的工作。由于秋天气候寒凉,当天下午她感觉不适,得了重感冒,浑身乏力,但向巧玲带病坚持工作,连续加班3天,并且牺牲了晚上的休息时间,对地层分层位、细解释,最终完成了全部的工作。这时,向巧玲才长舒了一口气。

工作的艰辛这些都是向巧玲可以理解的,只是对于自己的孩子,向巧玲多少感觉有些亏欠。“孩子三岁的时候,我需要加班,就把孩子一个人留在家里,自己去忙工作。周末的时候也很少有时间陪着孩子出去玩。”向巧玲提起孩子时,言语里满是对孩子的愧疚之情。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属黄三角早报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。