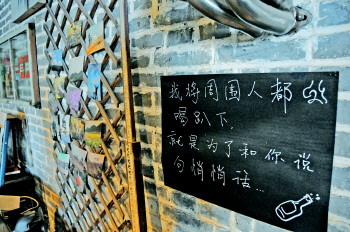

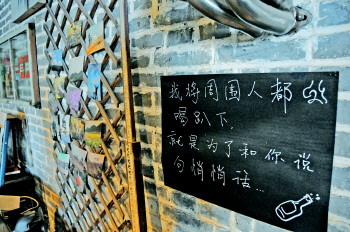

大卡LOFT内的一条标语透露着个性。

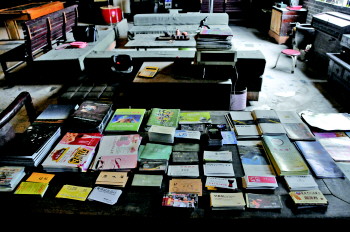

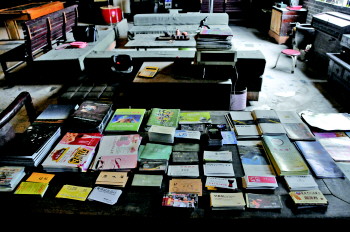

一些美术作品都是大卡LOFT的成员创作的。

不起眼的汽修厂隐藏着东营的“798”艺术创作工厂。

来大卡LOFT的人会留下名片,供别人相互联系成为朋友。

大卡LOFT内的小酒吧。

镜子碎片拼出树干树叶

钱放在花架上,喜欢的花可以带走

大卡LOFT位于淄博路与西二路转盘往北80米育新路东,附近几栋废弃的房屋把这里遮挡得严严实实。这里离前后左右的小区都有一段距离,无论是唱歌还是跳舞,都不会影响周围的居民,所以即使知道大体的位置,在周围打听几圈也没人知道附近还有叫大卡LOFT的这个地方。费了好一番功夫记者找到了这个地方。

沿着路的右边是废弃的拆迁房,左边是废品收购站,拐角处是垃圾场,实在让人无法和文化场所四个字联系起来。往右拐,锈迹斑斑的红色铁门上LOFT四个字映入眼帘。铁门上抽象画风的大眼睛,涂满彩绘的围墙,无不透露出浓浓的艺术气息。“这是‘我们’的民间文化场所……”黑板上用白色粉笔字写下的寥寥数字的介绍,是初次来这的人对大卡LOFT的最初印象。

穿过右侧的小门,走进大卡的院子,扑面而来的是“陈旧”的气息,斑驳的墙面,散乱的旧乐器、破旧的座椅还有几辆破摩托车……不过细细观察,才发现每一处都充满艺术。两个大车轮胎和一条木板组装成的长椅,镜子的碎片拼凑出的树干树叶,不同尺寸的木线盘摞起的高层花架……每一件都充满创意,每一处都凝聚着大卡人的心血。在这里经营着工作室的阿里告诉记者,“只要你把钱放在花架上,喜欢的花就可以带走。”

在大卡LOFT,人和动物的相处很和谐。阿里说,可能是自己喂“喵特曼”的次数太多,每次只有在吃饭时才会找他。吃饱饭后,“喵特曼”先在阿里的怀里运动一会后,才躺在院子中央眯着眼小憩。记者走进也没有惊扰到“喵特曼”,“它见人见多了,现在不怕人。”阿里说。

喝完酒,把钱留下

自觉埋单成不成文规矩

阿里带记者走进“拧吧”酒吧,左侧是酒吧柜台,放满了各种啤酒。里侧是一张小圆桌和旧椅子,既有欧式风格的碎花椅,也有中式风格的太师椅。阿里说,酒吧里的大多数物品都是亲自从集市上淘来的,有的则是自己做的。“酒吧的柜台是我们把旧的衣柜桌子拆了自己重新做的,上面放瓷瓶的那个是我们用牛槽改的。”更惊讶的是,酒吧的冰箱是嵌在墙里的,“我们凿了个洞放进去,甚至有一部分还是露在墙外的。”

吧台上啤酒瓶盖压着的两张五元纸币和打开未喝完的两瓶啤酒,引起了记者的注意。阿里说,“这是昨晚两个朋友来酒吧喝酒,走了之后留下的。”完全靠自觉来埋单是在大卡LOFT不成文的规矩。掀起绣花的布帘走进里面的房间,满眼都是上世纪七八十年代的物件。脚蹬缝纫机、老式时钟、老式收音机、上世纪90年代的摇滚歌手磁带,都会唤起80后的怀旧情怀。

院子左侧的第四家工作室是“阿里Bike”自行车工作室。门的左侧,彩漆绘制的车轮,个性夸张的bike字体都体现着阿里对自行车的热爱。推门而入,房顶上悬挂着各式自行车,山地自行车、死飞自行车、健身房用自行车,各种款式各种颜色这里应有尽有。不仅如此,自行车的配件、修理工具,骑行需要的一切装备,在这里都可以找到。与阿里谈话间,他轻松地将一辆组装好的自行车挂到房顶。阿里说,“我很喜欢户外运动,经常远距离骑行,所以开了自己的工作室,能认识更多有相同爱好的人。”阿里指着墙上一组照片告诉记者,俱乐部经常组织野外骑行,他去过不少地方。

废弃厂房“改头换面”

电缆线上的滚轴变身桌面

记者见到大卡LOFT的发起人“骆驼”时,他正在大卡厨房里拾掇一条鱼,“晚上有个私人派对,收拾条鱼做烧烤吃。”在大卡LOFT的活动室,“骆驼”向记者讲述了创建的初衷和近几年的演变。

说起凝聚了自己和朋友心血的大卡LOFT,“骆驼”打开了话匣子。他在油田一家单位上班,平时比较喜欢登山,通过登山,他结识了一些朋友,大家坐在一起交流心得时,他萌生了一个想法:找个好的平台和地方,让大家坐下来更好地交流。在与朋友商量后,最开始的四五个人便开始策划这件事。

“在谷歌地图上找到了现在的地方,之前是修车厂,后来是饭店,再后来成了攀岩馆。”但由于攀岩馆经营不善,主办人没有继续办下去,这片一百多个平方米的地方便闲置了下来。但是这个地方位置很好,距离居民区远,比较安静,周围交通也很便利,如果废弃了太可惜。大家商量后认为,这个地方比较适合搞艺术的人搞创作和活动。确定了地点后,“骆驼”等发起人在起名这个问题上也颇费功夫,“马桶”想的是“大卡”,意思即这是个充满能量的地方,“骆驼”则一直想做LOFT,于是“大卡LOFT”这个名字便出炉了。

在随后的一年时间,这个原本废弃的地方逐渐“改头换面”,里面布满了很多颇具历史的老物件。发起人“马桶”没事的时候总喜欢到一些集上淘“宝贝”,“骆驼”把家里有些历史的东西搜罗一番,也拿到了这里。还有一些朋友来这里玩时,也把他们的东西带了过来。大卡LOFT附近有废品站,“有时候去废品站转悠转悠,淘点好东西。”“骆驼”说,淘来的每一样东西都是有用的,他们比较喜欢自己动手制作,各种原本快废弃或已经废弃的东西到了他们手里“大变身”,像废弃的风机被改装成了空调,外面还画了一些简笔画,让这个风机“灵动”了许多。还有,电缆线上的滚轴也成了桌面,底下由坛子支撑着,组成了一个小圆桌。

在这里随处可见的老物件对“骆驼”来说,已经不只是一件老物件这么简单,他非常欣赏里面蕴含的设计理念和对材料的使用,他认为这都是值得尊敬和欣赏的。

东西有一点儿摆一点儿

处处透着文艺范儿

正对着大门口的是一间一百多平米的厂房,据说这里原来是修车的地方,现在成了大卡LOFT聚会、交流、举办各种活动的场所。顶棚和地面还和以前一样,没有改动。正对门口的是搭建的舞台,时不时地会有一些乐队在这演出。舞台后面就是厨房了,有炉灶、餐桌,还有屏幕,“冬天的时候这么大地方供暖很麻烦,就聚在这个小地方,大家一起看看电影,吃饭聊天,很舒服。”“骆驼”说。

墙上挂着一些画,“朋友办完画展后留下了一些,我们就这么挂在了墙上。”还有一些烟标也在墙上,让来这的年轻人细细体味以前的某些文化。“骆驼”说,以前这里什么也没有,有一点就摆一点,觉得放哪儿合适就放哪儿,没有刻意地去摆放,却处处透露着艺术范儿。

引起记者注意的还有在厂房中间的一些照片,“不管你会不会拍照,有没有相机,相机好不好,只要是和照相有关系就好了。”“骆驼”一位朋友的爷爷1955年的结婚证陈列其中;中苏建交时两方小朋友互相寄信,当时“骆驼”的母亲和塔娅的信件也让“骆驼”拿了出来;还有“骆驼”一家五六代的照片,旁边的文字则是介绍这一家人如何闯关东……这些照片不仅让大家看到了照片上记载的内容,更值得让人琢磨的是其中的文化味。

大卡LOFT自成立以来,一直坚持做LOFT,“骆驼”说,刚开始和现在的定位没什么变化,“LOFT是阁楼的意思,是堆砌东西的地方,里面的东西不分高低贵贱,也没有什么规律地放在了一起。”而大卡LOFT则是一个不管你从事什么工作、大家都可以坐在一起交流的地方。大卡LOFT聚集的是想做事情的那些人,“让想做事情的人做自己想做的事。”

对于未来的发展,“骆驼”说要顺其自然,“不求快速发展,还是要平和一些。它不是一个非常锋利的东西,不需要目标定得很高或做得很大。最起码我一个人待在这的时候很舒服,没人打扰,看点书或者和朋友交流,平时的商业场合很难找到这种感觉。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属黄三角早报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。