每天下午三点放学,由于山路难走,吉克老师骑摩托车回到10公里外的瓦尼窝村。

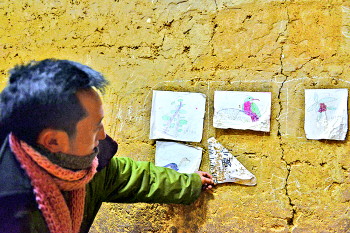

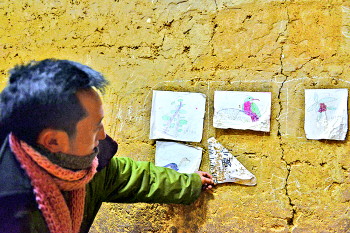

2012年开学不久,重庆一家企业过来发爱心包,吉克老师把活动宣传用的纸留下来,指导孩子们画画,贴在后墙。

孩子们正在慢慢长大,如果成为文盲,只能继续延续父辈的命运,或者出去当童工。

四季吉村小学的校舍是建于1970年代的土屋,方正的土木结构,一共有两间。

吉克阿里是这所学校的唯一老师,他2007年毕业于凉山民族师范学校,因为普通话等级考试只到三级甲等,拿不到教师资格证,乡中心学校校长找到吉克,请他上山代课,是该校第一名有专业文凭的代课教师。

上课时,有失学孩子时不时会跑到门口好奇地听。四季吉村小每三年才招生一次。老师把学生从一年级带到三年级,等这些孩子转入乡中心小学接受寄宿制教育后,再把这间教室腾出来,才能重新从一年级开始招生。

8岁的阿苏有洗站在教室门口,她正在村小上二年级,虽然家就在学校旁边,但6姐弟中,她是唯一上学的幸运儿。

冬季的四川大凉山堪称苦寒之地,彝族孩子们穿着单薄的衣服,在屋顶漏光的村小教室中接受有限的教育。14名孩子,11张桌子,11条板凳,一名老师,一间土房,一盒粉笔。这是一所村小的全部。

四季吉村村民倾向于多生,但无力承担教育费用,孩童多失学。据统计,该村共有儿童约200人,目前在村小就读的学童仅14人。错过招生年的适龄孩童只能等待,有些孩子要到10岁、11岁才能念一年级。

很多孩子无法上学,每天上午去砍柴,下午回家烤火。而更多的孩子则散落在山野间。吉克阿里老师到来后,2012年9月该校一下招到了22名学生,挤在16平方米的教室内,转身都困难。到2013年,有8名孩子转到了乡中心学校。 (据腾讯网)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属黄三角早报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。